Das neue Semester bricht an. Die Lehrpersonen haben in den Ferien über ihren Unterrichtsreihen gebrütet, Schwerpunkte gesetzt, sich neue Projekte überlegt. Stolz präsentieren sie den Schülerinnen und Schülern ihre Pläne, welche Themen sie wann mit den Klassen durchnehmen werden, welche Bücher sie mit ihnen lesen wollen, wann sie Prüfungen schreiben und auf welche Exkursion sie gehen werden. Meist mit etwas weniger Begeisterung füllen die Schüler:innen daraufhin ihre Agenden mit den wichtigsten Terminen. «Höllenwoche» hat meine Tochter im vergangenen Semester in einer Woche voller Prüfungen quer über ihre Notizen in ihre Agenda geschrieben.

Dann geht das Semester los und scheinbar automatisch entstehen bei allen Beteiligten Listen. Fliessen sie aus dem Kalender heraus? Sie füllen Zettel, die auf dem Schreibtisch liegen oder am Kühlschrank hängen, To-do-Apps, die automatisch Erinnerungen senden, Agenden, in die man kleine Klebezettel klebt, um die Liste schneller wiederzufinden. Und alle machen nicht nur für sich selbst Listen, sondern auch für andere: Traktandenlisten für Sitzungen, Pendenzenlisten für Arbeitsgruppen, Listen mit den Lernzielen für die nächste Prüfung. Je länger eine Liste, desto schwieriger sei es, mit dem Lernen anzufangen, sagte mir eine Schülerin neulich. Der Anblick der Liste lähme sie. Und doch wolle sie die Liste – denn sonst müsse sie diese selbst erstellen und das wäre dann ein weiterer Punkt auf ihrer To-Do-Liste.

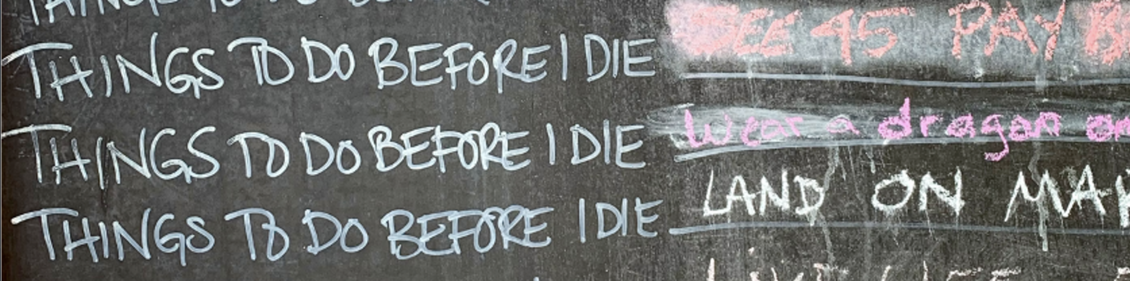

Handgeschriebene Listen geben eine gewisse Befriedigung, denn man kann die erledigten Punkte durchstreichen und sieht noch eine Weile, was alles schon erledigt ist. Bei Listen-Apps erklingt ein heller Belohnungton, wenn die Aufgabe als geschafft markiert wird. Das ist auch schön, aber das Glück des Durchstreichens hält länger vor. Ich habe mich schon dabei erwischt, dass ich etwas hingeschrieben und sofort durchgestrichen habe, weil es bereits erledigt war, aber dummerweise nicht auf der Liste gestanden hatte. Wenn ein zu grosses Durcheinander auf der Liste entsteht, muss eine neue Liste angefertigt werden. Auf der landet dann alles, was aufgeschoben wurde, immer wieder nach unten gerutscht ist. «Ich habe meine Liste abgearbeitet – bis auf einen letzten Punkt», hat kurz vor den Ferien ein Kollege im Zug erzählt. «Was ist der letzte Punkt?», wollten wir wissen. «Die Liste auf dem anderen Zettel abarbeiten», sagte er und lachte etwas verzweifelt.

Die Empfehlung vieler Achtsamkeitsexpert:innen, auf To-do-Listen zu verzichten, scheint unrealistisch in unserem durchgetakteten Alltag. Dennoch muss man nach einer Möglichkeit suchen, sich nicht von den Listen erdrücken zu lassen, sich vor allem nicht ablenken zu lassen, weil man immer an all die Punkte auf der Liste denkt. Cal Newport, amerikanischer Professor für Computerwissenschaften, behauptet, dass wir viele Stunden am Tag damit beschäftigt sind, To-dos abzuarbeiten. Das nennt er Shallow Work. Wir arbeiten zwar, können uns aber nicht vertiefen, sind beim Erledigen der einen Aufgabe schon mit der nächsten beschäftigt. Das Gegenteil davon nennt er Deep Work: Wir arbeiten an nur einer Sache, werden geistig herausgefordert, erschaffen etwas, was für uns oder für andere einen echten Mehrwert hat (zum Beispiel: ein komplexes Problem verstehen, ein Konzept für eine Präsentation entwerfen etc.). Nach Newport gibt uns Deep Work längerfristig Zufriedenheit, während Shallow Work kurzfristig unser Selbstwertgefühl steigert, eben weil wir so viel Erledigtes durchstreichen können.

Shallow Work wird wohl nie aus unserem Leben verschwinden. Aber wir können ab und zu die Listen beiseiteschieben oder umdrehen, die To-do-App schliessen und so Deep Work eine Chance geben.

Ich wünsche allen einen guten Start ins Frühlingssemester!

Eugenie Bopp

WB_2025_09